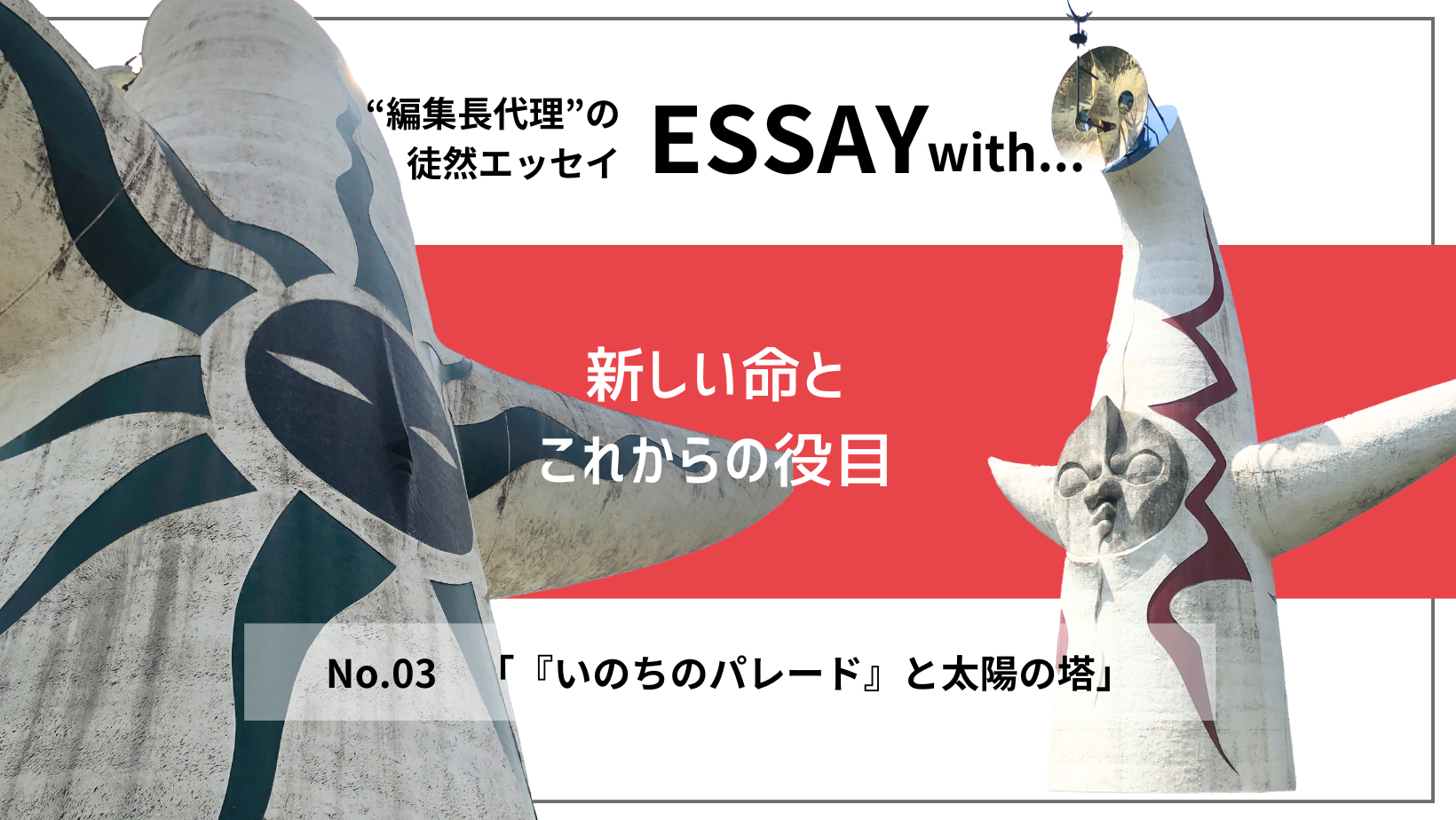

”編集長代理”の徒然ESSAY No.3「『いのちのパレード』と太陽の塔」

いつの頃からそうだったのか、もうすっかり忘れてしまった。そういう現象は、思春期を過ぎると途端に多くなるように思う。

私の中での「太陽の塔」はまさにそういう現象の最たる存在で、いつの頃からか私にとってそれは「タイムスリップできる宇宙船」のようなイメージだった。

トム・エバハート展の開催に伴って、私自身は全国各地を飛び回っているわけだが、太陽の塔の足元に立つ機会はなかなか訪れなかった。大阪伊丹空港からモノレールで梅田に向かっている途中に、何度か車窓から眺めたのを覚えている。何度も振り返って、見えなくなるまでその姿を目で追った。

そんな太陽の塔に初めて訪れることになったのは、2022年の夏。

スケジュールの兼ね合いで出張中に現地で休暇が得られたので、まっすぐ万博公園へと足が向いた。太陽の塔は1970年の日本万国博覧会のシンボルとして岡本太郎によってデザインされ、建設された。「万博」と聞けば真っ先にあの塔のイメージが頭に浮かぶ人も多いことだろう。2018年に内部公開がスタートし、コロナ禍の影響もあってか、私が訪れた時は少人数に制限された状態での観覧だった。その頃ちょうど、大阪中之島美術館で岡本太郎展も開催され、私は2日間にわたって岡本太郎をめぐることになる。

太陽の塔の内部には岡本太郎のスケッチや、当時の万博の様子が資料として展示されているのだが、やはり1番印象的だったのは今回のエッセイのテーマでもある「いのち」にまつわる展示、”生命の樹”だ。地球に生命が誕生してから、私たち人類に至るまでの進化の過程を、高さ約41メートルにわたって表現している。階段を上りながらそれらを辿っていく。鮮やかな色彩と大小様々な生き物の模型が、まるで遺伝子の螺旋を描くように配置され、悠大な時の記憶が自分自身にも流れているのだと感じさせられる。

まさに、太陽の塔は訪れる前から感じていた「タイムスリップする宇宙船」そのものだった。両手を広げた巨大なあの建造物が、いつかノアの方舟のように地球の一時代の記憶を抱えて銀河を旅する日が来るかもしれない。そんな映画があったような気さえする。

それから太陽の塔には、翌年の春にもう一度訪れたきりだが、その”樹”は生命の糸が私の中にも繋がっているのを教えてくれた。

そのことを不意に思い出したのは、私が妊娠中に読んだ1冊の本。小説家恩田陸の短編集で2023年に新装版が出版された「いのちのパレード」を読んだ時だった。奇想短編集ともいうべきその1冊は全15篇の、雑誌に連載された作品をまとめたもので、最後から2番目にその作品は収録されている。本のタイトルにもなっている「いのちのパレード」は、著者がこれまでにみたパフォーマンスのベスト3に入るというフィリップ・ジャンティ・カンパニーの演目「いのちのパレード」から付けられている。この1篇は、この世に存在する、もしくは存在していた生き物たちが次々に目の前を通り過ぎていくという様子を書いたシンプルなものだが、彼らには「役目」があり、それが「終わったから」どこかへと向かっていくというものだ。どこへ向かっていくのかは彼らにも分からないという。それを読んでいる時に、私の中に”生命の樹”が閃いた。時間の流れは不可逆的で、こうしている間にも流れていく。私が一般的な寿命を全うできるのならば、残された数十年は何の「役目」のために生きるのだろう。私という存在は、”生命の樹”のどこに位置づけられているのだろう。

今年は55年ぶりに大阪で万博が開催される。

私たちの「役目」は何で、どんな未来を導いていくのか。傍ですやすやと寝息を立てる新しい命を見守りながら、考える日々を過ごしている。

▶︎「太陽の塔」オフィシャルサイトhttps://taiyounotou-expo70.jp/

▶︎恩田陸「いのちのパレード」https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-55832-5/